A lo largo de los últimos 2.000 millones de años, la vida en la Tierra ha evolucionado desde organismos unicelulares simples hasta formas de vida complejas, donde miles de millones de células colaboran en armonía. Este avance se debe a un significativo cambio dentro de aquellas células primitivas: la emergencia de los orgánulos.

Los orgánulos son estructuras internas de la célula. Los más reconocidos son las mitocondrias, que suministran energía; los cloroplastos, responsables de la fotosíntesis en las plantas; y los núcleos, que resguardan la mayor parte del material genético de la célula.

Podemos comparar los orgánulos de una célula con los órganos de un animal, cada uno con funciones definidas que aseguran el adecuado funcionamiento del organismo. Sin embargo, hemos descubierto que su estructura puede ser más compleja de lo que pensábamos.

Esto se debe a unos orgánulos inusuales: los condensados biomoleculares.

La clave radica en la membrana. Hasta hace poco, se consideraba que los orgánulos estaban delimitados por una membrana que separaba su interior del resto de la célula.

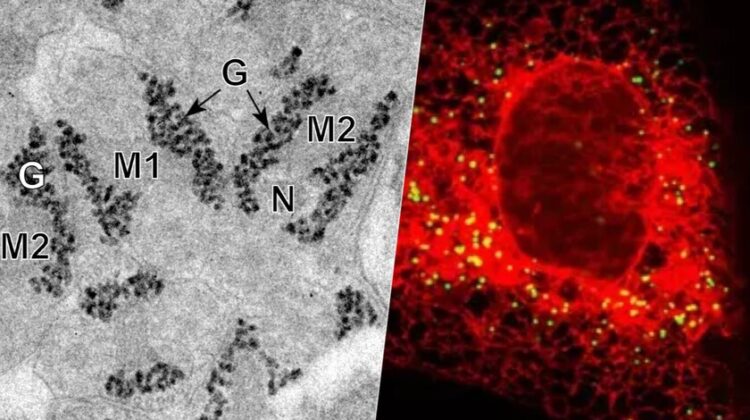

Según explica Allan Albig, de la Universidad Estatal de Boise, en un artículo para The Conversation, esta visión ha cambiado con el descubrimiento de los condensados biomoleculares. Estos son grupos de moléculas (proteínas y cadenas de ARN) que se agrupan en pequeñas burbujas o gotas para desempeñar su función.

¿Cómo se organizan sin membrana? Al igual que los orgánulos convencionales, los condensados biomoleculares forman estructuras de manera natural sin necesidad de una delimitación. Como el aceite en el agua, estos compuestos tienden a agruparse y mantenerse distintivos del líquido circundante.

Estas burbujas pueden moverse, dividirse o fusionarse dentro de la célula, pero el condensado permanece compacto en pequeñas gotas, un líquido dentro de otro líquido, facilitando la interacción entre las moléculas dentro y fuera del orgánulo.

Desde el hallazgo de estos orgánulos, la comunidad científica ha identificado alrededor de treinta, un número notable considerando que conocemos apenas una docena de orgánulos con membrana. “Aunque es fácil identificarlos una vez sabes qué buscar, entender la función exacta de los condensados biomoleculares es complicado”, apunta Albig.

Descubriendo nuevos enigmas

El descubrimiento de estos orgánulos, explica Albig, podría ayudar a resolver ciertas incógnitas sobre el funcionamiento interno de las células, pero también ha abierto nuevas preguntas. Además, ha reavivado el debate sobre cómo categorizamos las células.

Originalmente, los orgánulos fueron cruciales para el desarrollo de células complejas, las eucariotas, que se diferencian de las procariotas, más simples, por la presencia de estos orgánulos.

No obstante, sabemos que algunas bacterias poseen proteínas «desestructuradas», conocidas como «proteínas intrínsecamente desordenadas», que varían en estructura, a diferencia de las proteínas tradicionales, donde la estructura es vital para su función. Estas son las proteínas presentes en los condensados biomoleculares.

Esto sugiere que los organismos procariotas, como las bacterias, pueden tener orgánulos sin membrana, desafiando la visión tradicional de estas células como masas amorfas de proteínas e información genética. La “frontera” entre eucariotas y procariotas podría ser más una cuestión de membrana que de orgánulos.

Esto podría influir en nuestra comprensión de la evolución de células y organismos complejos en la Tierra, concluye Albig. Las membranas celulares, omnipresentes en la vida, se pensaba que debían haber existido cuando los nucleótidos, los componentes básicos del ADN y ARN, comenzaron a unirse.

El problema es que los lípidos que forman estas membranas aún no se habían desarrollado. ¿Cómo entonces se unieron los nucleótidos para formar cadenas de ARN? Sin huevo, no habría gallina. La respuesta podría residir en los conglomerados biomoleculares, según Albig.

Un estudio reciente, publicado en Molecullar Cell, muestra cómo las moléculas de ARN pueden crear condiciones para la formación de un condensado biomolecular. Este hallazgo apoya la hipótesis del origen de la vida basada en el surgimiento de cadenas de ARN, conocida como la hipótesis del mundo de ARN.

Imagen | Vilavella, D., Swiderski, et al., (2013) / Jennifer Lippincott-Schwartz, NIH

Deja una respuesta